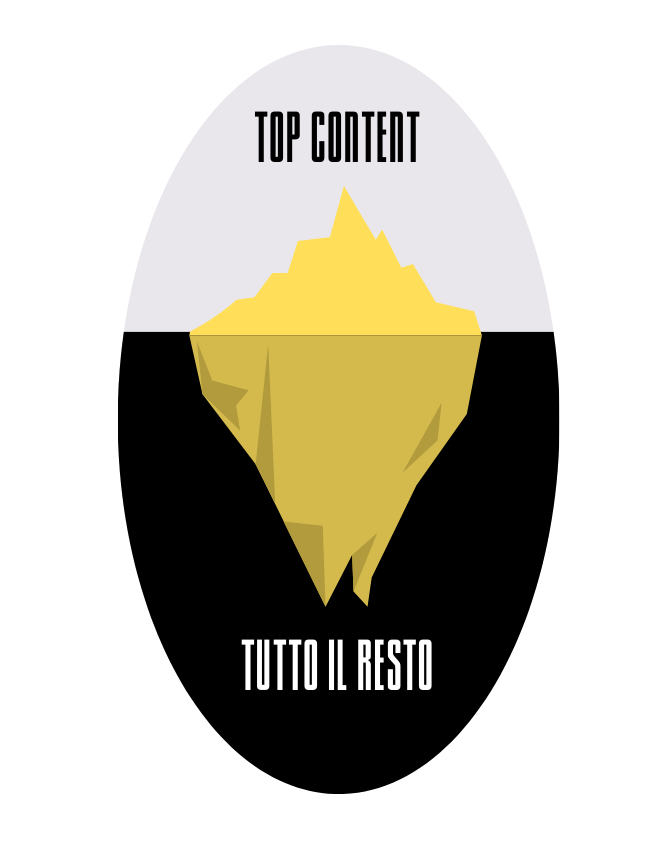

L’iceberg sommerso

👋

Ciao, stai leggendo Ellissi,

la newsletter settimanale

di Valerio Bassan su media

e digitale.

Arriva ogni due venerdì,

è gratis, e puoi riceverla

anche tu.

Quante volte ti è capitato, in queste lunghe serate di lockdown, di aprire Netflix o Prime Video in cerca di qualcosa di interessante da vedere, scrollando l’homepage nella speranza di una folgorante ispirazione?

A me, che sono abbonato a entrambe le piattaforme, capita spesso: quando finisco una serie, e non ho un’idea precisa di cosa voglio guardare dopo, cerco conforto nell’algoritmo. In fondo mi conosceranno, no? Dopo tutti questi anni sapranno cosa mi piace e cosa mi fa schifo?

E invece, il risultato è piuttosto deprimente: la maggior parte delle volte mi ritrovo schiaffati in faccia i soliti trenta o quaranta titoli, sera dopo sera. Come se questo continuo retargeting potesse convincermi, prima o poi, a dargli una chance. Non. Li. Voglio. Vedere.

Alla fine, un po’ sconfortato, torno mesto mesto ai vecchi sistemi: googolo classifiche su “I migliori 30 documentari su Netflix in questo momento”, oppure chiedo consiglio ad amici dalla comprovata cultura televisivo-cinematografica.

Forse, penso, il problema è quantitativo: magari ho già guardato tutti i contenuti interessanti che la piattaforma può offrirmi — e le novità della settimana, semplicemente, non sono adatte a me.

Il problema però non è quello. E lo dicono i numeri.

Nel catalogo di Netflix Italia, oggi, ci sono circa quattromila titoli tra film, documentari, show e serie televisive. Nella versione statunitense, oltre cinquemila. Per non parlare di Prime Video che, con il suo piglio sborone-generalista da “ho tutto io”, ne offre ben sedicimila.

Prima di morire, in media, ogni umano vede in media cinquemila film (almeno secondo questo attendibilissimo studio che ho trovato online). Quindi gli immensi cataloghi di queste piattaforme dovrebbero bastare a saziare la mia voglia di visione non per una sera, ma per una vita intera.

Il mistero si infittisce: se ho diverse migliaia di opzioni a disposizione, perché non riesco quasi mai a scoprire nulla di nuovo?

Forse la causa di questo infruttuoso peregrinare – ipotizzo – è proprio l’algoritmo.

Magari i miei gusti sono talmente difficili che anche il tanto decantato sistema di content recommendation di Netflix non riesce a decifrarmi. Eppure ho visto ogni stagione di Narcos e tutta la serie su Jordan. Abstract, Bojack e Space Force. Tiger King, e anche un po’ de la Casa di Carta.

Sono pienamente, fieramente, ufficialmente mainstream.

E allora, che fai?

E allora penso: forse dovrei rimboccarmi le maniche, rovistare nel pagliaio alla ricerca di un ago con cui iniettarmi una dose di contenuti video adeguata alla mia necessità di spettatore vorace — una dipendenza, questa, acuita dal lockdown.

Convinto, mi metto a disegnare complessi percorsi di pensiero, riapro le schede di vecchi film che mi sono piaciuti e rovisto tra i correlati, oppure clicco sulle tag dei generi, roba tipo “Intellettuale”, “Umorismo inglese”, “Tensione crescente”, “Acclamato dalla critica”, “Drammi a sfondo sociale”, “Sobrio”, “Serie TV tratte da libri”, e via così.

Ma ancora, i risultati sono scarsi (e intanto mezza serata se n’è andata, ehm).

E se invece il problema fosse un altro, se fosse di tipo quantitativo, ma al contrario? Se il problema di queste piattaforme fosse proprio questo, ovvero che si sono TROPPI film, TROPPE serie, TROPPI contenuti tra cui scegliere, e che questo percorso di ricerca fosse una specie di immenso Bandersnatch, difficile tanto per un umano, quanto per un algoritmo?

Se leggi Ellissi da un po’, sai che non sono un grande fan della quantità come asset portante di un prodotto editoriale: per me, raramente bigger equivale a better.

Se bigger equivalesse a better, ad esempio, Netflix non avrebbe molti più abbonati di Amazon, con un catalogo grande un terzo.

E non potremmo nemmeno spiegarci il successo di Disney+, il cui catalogo è estremamente piccolo rispetto ai competitor: 500 film contro i circa 1900 di Netflix e i circa 12mila di Amazon.

Nonostante le ridotte dimensioni dell’offerta, infatti, Disney+ ha raccolto 73 milioni di abbonati in tutto il mondo in meno di un anno, stracciando ogni più rosea previsione interna.

Be’, facile, se sei Disney.

Ok, ma nessun brand si vende da solo.

Disney ha un altro vantaggio concreto — offre meno contenuti degli altri, ma offre i contenuti migliori. Quelli che in gergo definiamo top content.

Poca roba ma davvero buona: Star Wars, i film Marvel, Pixar, Disney e trenta stagioni dei Simpsons — il meglio del meglio dell’intrattenimento degli ultimi trent’anni, e per di più in esclusiva mondiale.

Chi ha analizzato i titoli offerti dalle piattaforme OTT ha confermato questa percezione: Disney+ ha il numero maggiore di show che possono essere considerati “di qualità” – quelli che hanno una valutazione di almeno 8 su 10 su IMDB – seguita da Hulu e Netflix.

Prime Video, invece, è il fanalino di coda: sulla piattaforma di Amazon, insomma, c’è tanta roba, ma anche tantissima robaccia. E di questo i consumatori si accorgono.

Cosa ci insegna questa analisi?

Che le dimensioni non contano poi così tanto.

Preferiresti cenare in un ristorante con un menu sterminato, dove puoi ordinare tutto, dalle ostriche alle tagliatelle al ragù? Oppure ne sceglieresti uno che da anni propone solo tre piatti, ma tutti buonissimi?

Nei media, questo servizio curatoriale a monte è ancora più importante.

Siamo usciti da un’era contraddistinta dalla scarsità dell’informazione per entrare in un’altra era, caratterizzata dall’abbondanza – o meglio, sovrabbondanza – di contenuti. E in un mercato caratterizzato dell’abbondanza l’informazione diventa una commodity, rischiando di perdere il proprio valore.

Dobbiamo chiederci quali dei nostri contenuti abbiano veramente un impatto reale sugli utenti: nella mia esperienza, è il 30 per cento dei contenuti ad attrarre il 70 per cento dei visitatori, o degli abbonati. Tutto il resto è poco più di un riempitivo. E per giunta, è costoso da produrre.

Se n’è accorta Netflix che, tra il 2014 e il 2019, ha ridotto il suo catalogo del 40% (pensa quant’era difficile la mia vita, prima).

E se ne sono accorti, recentemente, anche i giornali online.

Nel 2016 – anno a cui risale l’unica analisi attendibile che ho trovato – il Wall Street Journal pubblicava ogni giorno circa 240 articoli, il New York Times 230, BuzzFeed 222. Il Washington Post, addirittura, 500. Ripeto, al giorno.

Si tratta principalmente di contenuti dal ciclo di vita molto breve, legati all’hic et nunc, e che a poche ore dalla pubblicazione sono già vecchi: contenuti creati per i social o per la SEO, ascrivibili soprattutto all’infausta categoria delle ‘news’.

Ora, non so se queste testate abbiano invertito il trend. Non ho trovato analisi più fresche.

Quello che so è che altri, recentemente, hanno tagliato il numero di contenuti pubblicati ogni giorno, guadagnandoci. E non si tratta di piccoli esperimenti occasionali, ma di scelte forti che hanno dato i loro frutti.

Nel 2019, il Guardian si è accorto che un’ampia fetta dei suoi contenuti non attirava l’interesse dei lettori. Così li ha ridotti del 30 per cento: il traffico, invece che diminuire, è cresciuto.

Le Monde ha fatto un passo simile. Negli ultimi anni ha assunto più giornalisti, ma ha imposto loro di pubblicare meno articoli. Le pagine viste sono aumentate dell’11%.

Il Times of London ha accorciato la propria homepage del 15 per cento, smettendo di dare spazio a notizie o brevi che non avessero un reale impatto sui lettori: più 25 per cento di visite.

A Charleston, nella Carolina del Sud, il Post and Courier ha dimezzato il numero di articoli prodotti ogni giorno, da 50/60 a circa 30. E gli abbonati sono più che triplicati, da 1700 a oltre 6000.

Come ha sintetizzato su Digiday l’analista dei media Thomas Baekdal, “che un sito pubblichi 100, 500, o 1000 articoli non fa alcuna differenza per il lettore: è la qualità degli articoli e la loro rilevanza a contare. […] Quando gli editori tagliano ciò che non ha valore, nessuno si accorge della differenza”.

La chiave è tutta qui: publish less, publish better — come titola il report pubblicato dal Reuters Institute for the Study of Journalism che ti ho consigliato qualche settimana fa.

Come compito a casa, ti suggerisco di farti questa domanda: quanti dei contenuti che pubblichi ogni giorno possono davvero essere considerati “ad alto rating”, in grado di portare un valore aggiunto ai lettori? Quanti di questi contenuti genereranno ancora interesse tra una settimana, un mese, o un anno?

Dove finisce la punta dell’iceberg dei tuoi contenuti da salvare, e dove comincia il sommerso di cui puoi fare a meno?

Alla prossima Ellissi

Valerio

Ciao, mi presento. Mi chiamo Valerio Bassan e lavoro come consulente di strategia digitale nel mondo dei media e del giornalismo, per clienti italiani e internazionali. Questo post è tratto da Ellissi, la mia newsletter settimanale. Iscriviti qui.

Ciao, mi presento. Mi chiamo Valerio Bassan e lavoro come consulente di strategia digitale nel mondo dei media e del giornalismo, per clienti italiani e internazionali. Questo post è tratto da Ellissi, la mia newsletter settimanale. Iscriviti qui.

SE VUOI APPROFONDIRE