Parole che pesano

👋

Ciao, stai leggendo Ellissi,

la newsletter settimanale

di Valerio Bassan su media

e digitale.

Arriva ogni due venerdì,

è gratis, e puoi riceverla

anche tu.

A Istanbul e dintorni, il ricordo del passato è una questione di tempi verbali.

L’altro giorno, chiacchierando con un amico, ho scoperto che la lingua turca distingue tra un passato “vissuto in prima persona” e un passato “che ci è stato raccontato”.

Se un turco ricorda un evento di cui è assolutamente certo, poiché l’ha vissuto direttamente, utilizzerà il passato determinato.

Se invece sta narrando un episodio che gli è stato raccontato, e di cui non ha esperienza diretta, userà il passato indeterminato.

La mia mente, come spesso accade, ha iniziato a ragionare sull’applicazione di un simile approccio al giornalismo.

Cosa succederebbe se, come giornalisti, avessimo a disposizione un tempo verbale che ci “costringe” a esplicitare il grado di attendibilità del nostro racconto?

Se le parole che scegliamo recassero al loro interno una distinzione tra il certo e l’incerto, i nostri lettori avrebbero uno strumento in più per capire quello che accade nel mondo?

Di sicuro, ci porterebbe a pesare di più alcuni termini e l’utilizzo che ne facciamo.

Perché – e non possiamo dimenticarlo – le parole sono etichette che inscatolano la nostra visione del mondo, anzi di un mondo: basti pensare, per fare un esempio recente, alla battaglia dialettica e politica tra operazione speciale e guerra nel caso dell’invasione russa in Ucraina.

Molto spesso il framing delle notizie da parte dei media è definito dalle scelte lessicali compiute dai giornalisti. E dai tempi e i modi verbali che si utilizzano per descrivere un fatto.

Questo avviene soprattutto in situazioni estreme come quelle di un conflitto, dove il racconto che si fa di un evento è già l’evento.

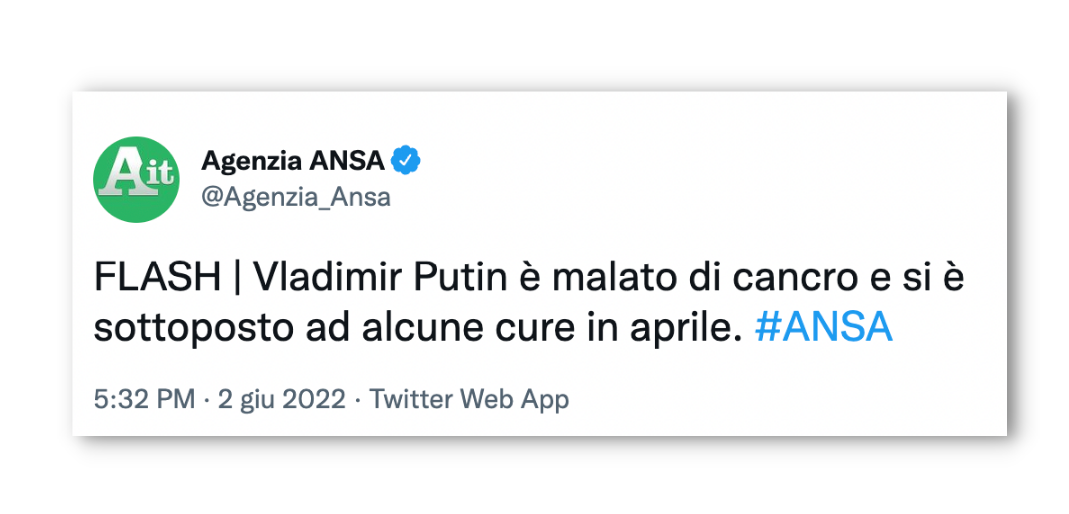

Negli ultimi giorni, per esempio, è girato parecchio un report “dell’intelligence USA”, pubblicato in anteprima dalla testata americana Newsweek, in cui si sostiene che Vladimir Putin sia malato di cancro.

È l’ennesima puntata di un filone narrativo che vorrebbe il leader russo come affetto, a seconda dei momenti, da malattie come il parkinson, la schizofrenia o la demenza senile.

Le principali testate italiane hanno dato enorme risalto al report e, pur definendolo “indiscrezioni” e “voci” e abbondando con il condizionale, hanno contribuito a veicolare questa supposta “notizia”.

E poi c’è chi ha deciso che il condizionale fosse superfluo:

I media non dovrebbero esporsi a questo tipo di giochi. E non possono far finta di non sapere che le loro scelte – anche quelle legate all’utilizzo di determinati modi verbali – influiscono sulla loro credibilità presso il pubblico.

A maggior ragione perché, nel mare di contenuti cui siamo sottoposti ogni giorno, i giornali dovrebbero rappresentare un approdo sicuro, non sirene da cui il pubblico deve proteggersi, turandosi le orecchie con la cera o facendosi legare all’albero della nave.

Ti faccio un altro esempio, ancora più incisivo. Qualche giorno fa, la televisione americana CNN ha deciso di ridurre l’utilizzo dell’espressione “breaking news” durante le sue trasmissioni.

La locuzione stava ormai diventando priva di senso: in un caso, nel 2014, la CNN la utilizzò persino per annunciare le celebrazioni per il 102esimo anniversario dell’affondamento del Titanic. Che breaking!

Chris Licht, il presidente del canale, ha così deciso di inviare un messaggio ai propri giornalisti: “Il banner Breaking news è onnipresente e così il suo impatto sul pubblico è svanito. Noi siamo narratori della verità: siamo qui per informare, non per allarmare i nostri spettatori”.

Anche CNN, dunque, si è resa conto di quanto le parole, se abusate, possano abusare, veicolando visioni distorte o emozioni sbagliate e finendo per rafforzare i bias cognitivi del pubblico.

Vale anche quando parliamo dei temi più divisivi: una ricercatrice ha scoperto che l’espressione “cambiamento climatico” può rappresentare un trigger per i lettori più scettici, e quindi spingerli a decidere di non approfondire una notizia. Concludendo che, a volte, sarebbe addirittura meglio non utilizzarla.

Le parole sono fatti

Se usate bene, però, le parole possono aiutare a ricostruire il legame fiduciario tra pubblico e media che si è andato deteriorando nel corso degli anni. Sono strumenti potentissimi che agevolano chiarezza e comprensione.

Per questo, credo, interrogarsi sull’uso che si fa delle parole dovrebbe essere una delle priorità di ogni azienda editoriale. E questo vale anche per divulgatori e comunicatori di ogni genere.

Come scrisse Francis-Noël Thomas nel suo libro Clear and Simple as the Truth, “la persona che scrive e quella che legge sono intellettualmente alla pari”. Ma ne siamo sempre consapevoli?

Bisogna sempre tenere conto che dall’altra parte dello schermo o della pagina ci sono persone, con il loro bagaglio di conoscenza, le loro idee e i loro bias.

Per questa ragione, la scrittura non può essere un monologo. Scrivere vuol dire avviare una conversazione.

Questo molti content creator lo hanno capito — in alcuni casi, prima e meglio dei giornalisti.

Nel nostro piccolo, quando le piattaforme social ci chiedono “A cosa stai pensando?”, dovremmo cercare di riformulare la domanda:

“A chi stiamo parlando?”

Più spesso di quanto pensiamo, infatti, l’efficacia del racconto del presente, così come del passato, è prima di tutto una questione lessicale.

Alla prossima Ellissi

Valerio

PS. A proposito del peso delle parole e della potenza della semplicità nel veicolare un messaggio: la scelta editoriale di The Onion – un sito satirico americano – per raccontare l’ultimo episodio di violenza armata negli Stati Uniti ne è un esempio magistrale.

Ciao, mi presento. Mi chiamo Valerio Bassan e lavoro come consulente di strategia digitale nel mondo dei media e del giornalismo, per clienti italiani e internazionali. Questo post è tratto da Ellissi, la mia newsletter settimanale. Iscriviti qui.

Ciao, mi presento. Mi chiamo Valerio Bassan e lavoro come consulente di strategia digitale nel mondo dei media e del giornalismo, per clienti italiani e internazionali. Questo post è tratto da Ellissi, la mia newsletter settimanale. Iscriviti qui.

SE VUOI APPROFONDIRE