Perché ci servono mappe migliori

👋

Ciao, stai leggendo Ellissi,

la newsletter settimanale

di Valerio Bassan su media

e digitale.

Arriva ogni due venerdì,

è gratis, e puoi riceverla

anche tu.

Verso la fine degli anni ’60, la città di New York decise che era giunta l’ora di ridisegnare la mappa della metropolitana.

Quella al tempo in vigore, che i newyorkesi definivano ironicamente the labyrinth, era infatti un groviglio di linee, stazioni e riferimenti geografici difficili da leggere e interpretare.

L’incarico fu affidato al designer italiano Massimo Vignelli, che coinvolse nel progetto la moglie Lella e il collega e socio Bob Noorda. Il team concluse il suo lavoro nel 1972.

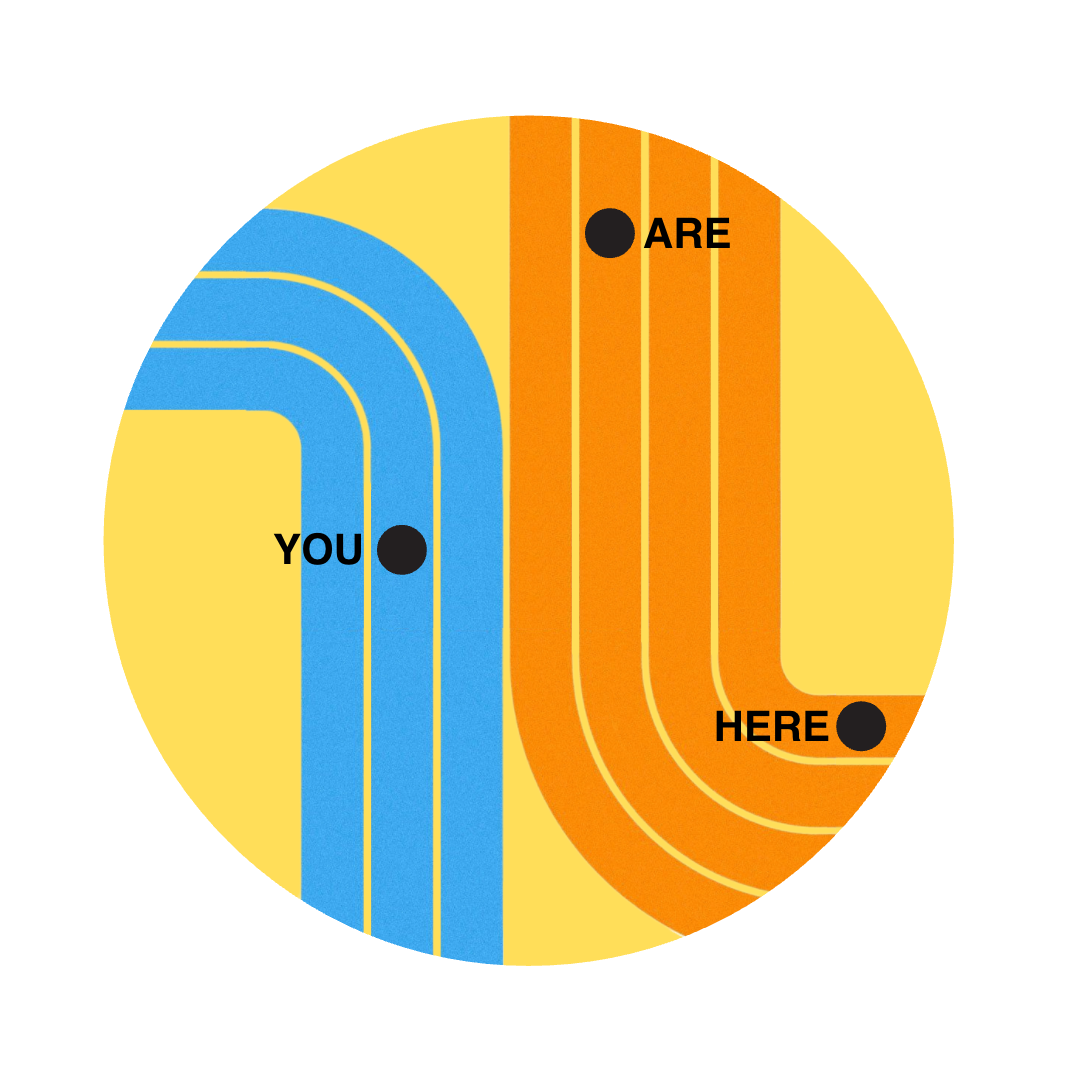

Rispetto alla precedente, la mappa di Vignelli era una rivoluzione — più simile a un diagramma astratto che a una vera e propria cartina geografica.

Il designer aveva infatti rimosso ogni indicazione territoriale – quartieri, monumenti, strade – mentre i borough della città erano diventati simili a figure geometriche di colore beige uniforme.

I tragitti della metropolitana erano altrettanto schematici: linee rette di diverso colore, curve a novanta gradi, ogni stazione un pallino.

Anche l’unico indicatore rimasto della morfologia urbana, ovvero i parchi, aveva assunto dimensioni fantasiose: Central Park sulla mappa era grande un terzo rispetto alla realtà.

I newyorkesi, come forse era lecito attendersi, non la presero bene.

Il nuovo design era troppo funzionale e cozzava con il modo in cui erano abituati a conoscere la propria città.

Il senso dell’orientamento veniva a mancare.

La mappa, che il New York Times avrebbe poi definito “troppo avanti per la sua epoca”, venne rimpiazzata (al termine di epiche discussioni) con una più tradizionale.

Tuttavia, il designer italiano ebbe le sue rivincite.

Gran parte del suo iconico lavoro – dall’utilizzo del font Helvetica ai colori delle linee, fino alla segnaletica delle stazioni – è arrivato fino ai giorni nostri.

Tra il 2008 e il 2012 poi la MTA, che gestisce la rete metropolitana di New York, chiese a Vignelli di rielaborare la propria creazione in una nuova versione digitale, confluita poi nella Live Subway Map attualmente in uso sul sito della società.

C’è da dire che la mappa di Vignelli non era una propriamente una ‘mappa’. O almeno, non solo.

Era piuttosto un’interfaccia, che il designer aveva deciso di porre tra gli utilizzatori della metropolitana e la realtà geografica che li circondava, nella speranza che potesse aiutarli a interpretare quella realtà con maggiore efficacia.

In effetti, Vignelli era riuscito in un triplice intento: semplificare l’architettura della metropolitana senza agire sulla sua struttura, eliminare il superfluo e il ridondante, convogliare l’attenzione delle persone verso poche informazioni fondamentali.

Quando è troppo radicale, tuttavia, anche il design può disorientarci. Forse la subway map del 1972 non era abbastanza user-friendly.

Magari avrebbe avuto bisogno di più tempo per essere capita, o di qualche piccolo aggiustamento.

Ciò nonostante la sua eredità è resistita: ha influenzato decine di mappe che sarebbero arrivate di lì in avanti e anche il modo in cui i newyorkesi navigano la propria città.

Segno che il buon design – non solo quello “troppo avanti per i suoi tempi” – è in grado di cambiare le nostre abitudini e le nostre percezioni del mondo.

Un diamante al giorno

Non c’è sempre bisogno di fare la rivoluzione, comunque.

Anche piccoli aggiustamenti di design possono avere effetti importanti sul modo in cui gli utenti utilizzano un prodotto o navigano su un sito web.

Ho ripensato a tutto questo pochi giorni fa leggendo la storia dell’Helsingin Sanomat.

Il giornale di Helsinki, che vanta circa 400.000 abbonati (l’8% dell’intera popolazione finlandese), ha migliorato i propri tassi di conversione con una mossa semplicissima: sostituendo l’icona che segnalava gli articoli a pagamento, il lucchetto, con un diamante.

“Il lucchetto era diventato il simbolo internazionale del paywall”, ha spiegato a NiemanLab il direttore del giornale, Klaus Niemi.

“Pensavamo che non rappresentasse adeguatamente il valore aggiunto del giornalismo di qualità, e che anzi rischiasse di avere una connotazione negativa per i potenziali abbonati”.

La strategia sembra avere funzionato, e negli ultimi anni è stata addirittura irrobustita.

Ogni mattina in cima all’homepage del Sanomat un banner azzurro segnala il päivän timantti, il “diamante di oggi”, una storia scelta con cura dai giornalisti della redazione e che si contraddistingue per originalità e qualità.

Ritratto di un conflitto

Quando si effettua il redesign di una mappa o di un’interfaccia digitale, oggi bisogna tenere a mente una moltitudine di fattori.

Come viene fruito il prodotto dalle persone che lo utilizzano? In quale contesto avviene l’interazione? E in quale stato d’animo?

“Oggi è tutto cinquanta volte più complicato di tre anni fa”, riassume bene il concetto Kim Lau, che per anni ha diretto le strategie digitali dell’Atlantic.

Gli stakeholder interessati dal design all’interno delle aziende non sono mai stati così tanti — dal marketing all’editoriale, dalla pubblicità alla distribuzione, tutti vogliono raggiungere un obiettivo specifico.

E quando questo succede, si rischia che il risultato finale sia disorientante, o che somigli a quello che, nella definizione data da Jessica Parker Gilbert di McClatchy, è un “assalto ai sensi dell’utente”.

Una brutta esperienza utente è quasi sempre espressione dei conflitti interni di un’azienda. E raramente la colpa è del designer.

Questa cosa avviene oggi in quasi tutte le media company — dove c’è un disallineamento tra chi esige un costante incremento degli introiti pubblicitari e chi vorrebbe più abbonati digitali.

L’Atlantic e il Washington Post sembrano aver scelto questa seconda strada.

Entrambe le testate hanno ridisegnato le proprie pagine con l’obiettivo di incrementare la retention, ovvero la fedeltà dei propri subscriber.

Nel primo caso, enfatizzando il piacere di lettura e riducendo gli ingombri della pubblicità.

Nel secondo, ripensando la homepage per ridurre il numero di contenuti e introdurre delle sezioni curate manualmente dagli editor del giornale.

Tre domande

Quando lavoriamo al redesign di un prodotto digitale, dobbiamo darci degli obiettivi chiari e – possibilmente – non in contrasto tra loro.

Inoltre, dobbiamo porci tre domande fondamentali.

● Vogliamo alimentare insicurezza o instillare fiducia nelle persone?

● Vogliamo generare semplice ‘consumo’ o soddisfazione?

● Vogliamo creare dipendenza o fedeltà?

A questi dilemmi, la digital strategist Michelle Manafy rispondeva così nel 2018:

“Dipende se vogliamo attirare degli utenti oppure un vero pubblico”.

Nel suo ottimo articolo, Manafry spiegava che optare per un design che “crea dipendenza” ci fa ottenere dei risultati a breve termine. Fa sì che gli utenti utilizzino il nostro prodotto.

Ma questo li rende anche felici?

Possiamo progettare il nostro design “come se fosse una striscia di cocaina”, spiegava lei.

“Ma una migliore strategia di business sarebbe quella di smettere di pensare ai nostri clienti come utenti, e pensare a loro come a un pubblico”.

“Un utente cercherà sicuramente la prossima dose, ma i membri di un pubblico diventeranno i nostri migliori fan”.

Ogni interfaccia che disegniamo è una mappa. Se la progettiamo bene, può aiutarci a costruire una community che ripone in noi fiducia e fedeltà.

Alla prossima Ellissi

Valerio

Ciao, mi presento. Mi chiamo Valerio Bassan e lavoro come consulente di strategia digitale nel mondo dei media e del giornalismo, per clienti italiani e internazionali. Questo post è tratto da Ellissi, la mia newsletter settimanale. Iscriviti qui.

Ciao, mi presento. Mi chiamo Valerio Bassan e lavoro come consulente di strategia digitale nel mondo dei media e del giornalismo, per clienti italiani e internazionali. Questo post è tratto da Ellissi, la mia newsletter settimanale. Iscriviti qui.

SE VUOI APPROFONDIRE